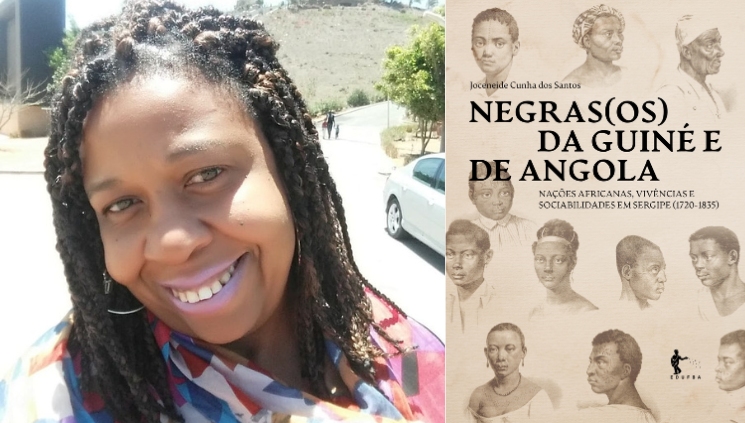

Identidades — Resenha de Itamar Freitas (UFS), sobre o livro “Negras(Os) da Guiné e de Angola: nações africanas, vivências e sociabilidades em Sergipe (1720–1835)”, de Joceneide Cunha dos Santos

Resumo: Negras(Os) da Guiné e de Angola: nações africanas, vivências e sociabilidades em Sergipe (1720–1835), escrito por Joceneide Cunha dos Santos, investiga identidades de homens e mulheres africanos, residentes em Sergipe, nos séculos XVII e XIX. A autora defende a tese de que os processos de identarização dessas pessoas dependia, entre outros fatores, dos ritos de casamento, batizado, vivência em irmandades e sepultamento.

Palavras-chave: Negros, Negras, Africanos, Identidades.

Negras(Os) da Guiné e de Angola: nações africanas, vivências e sociabilidades em Sergipe (1720 – 1835) foi escrito por Joceneide Cunha dos Santos e publicado pela Edufba, em 2021. O livro comunica objetivos concorrentes. O primeiro é demonstrar marcadores de identidade étnica entre africanos que habitaram o território de Sergipe, entre 1720 e 1835, período sobre o qual as fontes cartoriais disponíveis possibilitam o referido exame. O segundo é capturar experiências de “vivências e sociabilidades” dos africanos em propriedades rurais (p.48, 28). O terceiro é “analisar a experiência dos africanos consoante ao gênero” (p.47).

Joceneide Cunha dos Santos é professora da Universidade do Estado da Bahia, doutora e mestre em História, com trajetória marcada pelo trabalho com populações negras e escravas, nas regiões de Sergipe e Bahia. Desde os tempos da Iniciação Científica, a autora habituou-se a examinar arquivos cartorários dos séculos XVIII e XIX, fazendo o que o historiador Josué dos Passos Subrinho, seu primeiro orientador, gostava de designar como a rotina de “contar escravos”. Da abordagem socioeconômica, a autora migrou pesquisa sobre a experiência familiar e hoje se engaja na perspectiva de gênero.

Joceneide Cunha dos Santos é professora da Universidade do Estado da Bahia, doutora e mestre em História, com trajetória marcada pelo trabalho com populações negras e escravas, nas regiões de Sergipe e Bahia. Desde os tempos da Iniciação Científica, a autora habituou-se a examinar arquivos cartorários dos séculos XVIII e XIX, fazendo o que o historiador Josué dos Passos Subrinho, seu primeiro orientador, gostava de designar como a rotina de “contar escravos”. Da abordagem socioeconômica, a autora migrou pesquisa sobre a experiência familiar e hoje se engaja na perspectiva de gênero.

No livro, essas tonalidades de carreira ainda aparecem, como veremos, na distribuição dos cinco capítulos, comunicando parte da sua tese de doutorado, defendida na UFBA, sob a orientação de Carlos Eugênio Líbano Soares. No primeiro, a autora constrói “um perfil das atividades econômicas dos moradores da Vilas Sergipanas (1720–1835)”, como informa o seu subtítulo. É um longo (79p.) escrito de contextualização socioeconômica onde argumenta que o crescimento econômico da capitania (e, depois, província) de Sergipe desencadeou um paralelo crescimento demográfico, incuso o aumento da população africana. As sete vilas são descritas como diversas em atividade econômica, resultando em populações mais voltadas à agricultura da cana, mandioca, tabaco, por exemplo (São Cristóvão, Santa Luzia e Santo Amaro), à agropecuária (Itabaiana e Lagarto) e à pecuária (Vila Nova e Propriá).

O capítulo segundo interroga livros de batismo para identificar o significado desse sacramento. Parafraseando Koster, a autora afirma que “os africanos recém-chegados desejavam ser batizados para tornarem-se iguais aos que já estavam nas terras americanas.” (p.141). Seguindo parte dessa premissa, a autora constata a construção de redes de “proteção e solidariedade” por meio do “compadrio”, que variaram de freguesia a freguesia. Dada a rarefeita presença de escravizados em determinados lugares, a autora identifica interações que incluem libertos e livres. Outra meta do capítulo é inventariar os marcadores étnicos, metaforizados na expressão “nação”. Dos dados colhidos, principalmente, nas vilas “agropastoris”, foi possível perceber nagôs circulando próximos à igreja matriz e jejes e angolas em circulação na capela do Rosário dos Homens Pretos.

No capítulo terceiro a autora traça um perfil da “população escrava” a partir de testamento e inventários produzidos em Santa Luzia, Itabaiana e Santo Amaro. Ali se inicia a divulgação sistemática sobre proveniência desta população: África Centro-Oriental — Angolas, Benguela, Gangela (24%), África Ocidental — Arda (10,6%), África Oriental — Moçambique (4, 54%) e Brasil — crioulos e mestiços (46,98%). Como a própria autora afirma, esses dados servem de estimativa porque o número de pessoas identificadas é ínfimo (p.83). Considerando as ocupações ligadas ao universo da cana-de-açúcar, as artes mecânicas, domésticas, de transporte, rurais, entre outras, a autora conclui que os majoritários angolas “tiveram maior acesso a especializações de ofícios” e maiores “chances de formar uma comunidade e (re)construir identidades [já que] encontravam mais facilmente pessoas de sua nação nas suas senzalas ou nas vizinhas”, viabilizando a “construção de redes de solidariedade” (compadrio e irmandades) (p.237).

O quarto capítulo é reservado à identificação das “nações” do século XIX. A autora informa que as fontes sobre o período 1821 – 1835 indicam ampliação do número de identidades, sendo majoritários, quantitativamente, os identificados como de angola e jeje. Essa ampliação se dá com relação ao detalhamento da identificação que sai do nível o genérico (“africano”), por exemplo, para se especificar em “angola” e, dentro deste, “monjolo”. Alerto que essa taxonomia recebe um quarto e mais genérico nível, construído sob demarcadores espaciais do continente africano (centro-ocidentais, orientais, ocidentais). O mesmo ocorre com a taxonomia “africano” / “congo” / “bacongo”. Quanto mais antigos e numerosos forem os escravizados sob uma mesma propriedade e função econômica, maior a possibilidade de interação linguística e/ou de formação de redes (por batismo, casamentos, irmandades). No mesmo capítulo, a autora declara que a faixa etária de 26/40 anos foi dominante entre os africanos, com maior equilíbrio entre os nascidos no Brasil entre moços e crianças. Em termos de ocupação, por fim, houve aumento entre os escravizados que atuavam nos engenhos (alambiqueiro, caldeireiro purgador, mestre de açúcar tacheiro e caixeiro), embora os ofícios citadinos fossem majoritários (pedreiro serrador, carpinteiro, entre outros).

No quinto e último capítulo, a autora detalha o papel das irmandades para a construção de sociabilidades e de redes de proteção de escravizados e libertos, principalmente, em São Cristóvão e em Santo Amaro.

A realização dessas redes e a consequente recriação e criação de identificações é operada, sobretudo, na participação de escravizados e libertos como músicos, brincantes de taieira e cacumbi, na coroação (às vezes clandestina) dos reis de Congo. As irmandades, além das festas são efetivos esquemas de solidariedade, quando possibilitam comunhão e confissão, emprestam caixões funerários, fazem orações, concedem espaços para sepultamento entre iguais.

Taieiras de Laranjeiras – SE | Imagem: Canal Carlos Maguary/Youtube

As contribuições da obra, contudo, destoam dos esparsos erros de revisão tipográfica é da presença de demarcadores de um gênero extinto com a publicação do livro: “tese”. Outros problemas, contudo, merecem maior atenção. O primeiro teles tem a ver com a hipótese. Não vi razão para o anúncio de uma hipótese centrada na presumível declaração de que Sílvio Romero e João Ribeiro estavam a falar de Sergipe, quando trataram da maioria Bantu no Brasil. A busca por marcadores diacríticos, considerando diferentes dimensões da experiência de africanos, como feita neste livro, é muito mais rica e socialmente relevante.

A segunda observação está relacionada à arquitetura de informação. Penso que livro sobreviveria sem o primeiro capítulo. É provável que a autora tenha sucumbido ao princípio quase canônico de que os fenômenos simbólicos (e as identidades africanas se enquadram nesse tipo) são compreensíveis apenas com o conhecimento da sua base econômica (ou econômico-social). Mas o contexto (o texto que orienta a compreensão de outro texto na forma de causa eficiente ou causa necessária) poderia ser construído paralelamente à descrição dos fenômenos dos capítulos dois, três e quatro.

Em terceiro lugar, a autora deixa ao leitor a descoberta da taxonomia sobre a identificação. Apenas depois de 200 páginas, ele descobre a estratégia de apresentar desavisadamente as variáveis de taxonomia para a declaração de identidade ou de “nações”.

Em último lugar, penso que a raridade da discussão sobre gênero não justifica a transformação em núcleo de objetivo, já que as menções se resumem a pontuais hipóteses sobre empoderamento feminino via negociação com proprietários ou homens livres.

Como quase sempre resenho pensando nos noviços, apresento, agora, algumas virtudes da obra (talvez não tão virtuosas aos olhos dos especialistas em história dos africanos no Brasil. A autora busca por “identificação” e “identidade” dos escravizados. Ela descreve a polifonia de vozes, ensinando que a comparação de discursos, considerando o dono da voz, é tarefa básica: a voz do escravizado, do tradutor do escravizado, do proprietário do escravizado, do conhecido livre/liberto do escravizado, do mediador da escravização, o padre. Quem tem autoridade sobre o discurso da identidade? É a historiadora, lançando mão de intricadas operações de contextualização. Aqui e a li, ela é obrigada a examinar fenômenos em determinadas regiões do continente Africano ou da capitania/província da Bahia para identificar oposições e prováveis (re)identificações dos escravizados que habitam Sergipe.

As alegorias de entrada de capítulo (do 2 ao 6) devem ser louvados como pistas para quem pretende usar o livro como fonte para a construção de material didático. Algumas curtas narrativas têm personagens identificados outras não. O objetivo, a ser imitado, é produzir um efeito de realidade com números, adjetivos e substantivos cruzados de modo sistemático para demonstrar conquistas da mulher escrava.

O uso das fontes é destaque, sobretudo para o iniciante na pesquisa. Vou exemplificar com os batizados. A autora listou, classificou, quantificou e tentou, ponderadamente sobre variáveis que incluíam cor ou nacionalidade (africanos angolas, africanos, angolas, brasileiros, cabindas, congo, costa da Mina, crioulos, da Costa, haussá, jeje, mestiços, mina, Moçambique, nagô e tapa), condição jurídica (escravo, forro), faixa etária (meninos, homens), gênero (masculino/feminino), e cruzou essas variáveis, por exemplo, para estabelecer tipologia de padrinhos e madrinhas (escravos, livres ou libertos/casados ou não casados entre si).

A partir desse processamento, concluiu sobre o que avaliou ser seguro e deixou também questões em aberto. Seguem alguns exemplos: ela encontrou escravizados casados de um mesmo escravizador e questionou: havia negociação entre senhor/escravo? O escravo seria uma liderança? Ela encontrou apadrinhamento no interior de uma senzala: o parentesco significaria ritual e/ou por aliança, significaria a reconstituição ou a criação de novas identidades em processo? Ela encontrou centenas de registros da genérica palavra “africano”: Estaria o pároco omitindo a “nação” para proteger o escravizador de eventual punição das autoridades por tráfico ilegal? Ela encontrou um escravo batizado sob toponímia africana: seria indício de proveniência do rio Niger?

Após esse inventário de benefícios e ressalvando os senões referidos sobre o diálogo com João Ribeiro e Silvio Romero, bem como a discussão sobre gênero, só podemos acrescentar que o livro cumpre de modo pleno os objetivos anunciados, como pode ser visto após exame acurado das suas considerações finais. Ali, são retomadas as questões e apresentadas as respostas de modo sucinto, ou seja, as denominações dos africanos eram genéricas e variavam de intensidade entre os séculos XVIII e XIX e as suas respectivas identidades eram construídas em diferentes situações de convívio e ritos de passagem, que incluíam o casamento, batizado, engajamento em irmandades e o sepultamento. Deve ser lido, principalmente, por professores sergipanos que criaram para o Ensino Médio um componente curricular especializado na história dos africanos e afro-brasileiros em território sergipano.

Sumário de Negras(Os) da Guiné e de Angola: nações africanas, vivências e sociabilidades em Sergipe (1720 – 1835)

Apresentação | Josué Modesto dos Passos Subrinho

Prefácio | Carlos Eugênio Líbano Soares

- Introdução

- 1. Lavradores e criadores: um perfil das atividades econômicas dos moradores das vilas sergipanas (1720 – 1835)

- 2. A entrada de homens e mulheres de nações africanas nas terras sergipanas e no mundo cristão

- 3. Construindo uma torre de Babel africana nos setecentos: nações e trabalho de homens e mulheres africanas

- 4. O mosaico das nações nos oitocentos: demografia, trabalho e sociabilidades

- 5. Os homens e mulheres africanos nas Irmandades do Rosário dos Homens Pretos nas terras sergipanas

- Considerações finais

- Referências

Para ampliar a sua revisão da literatura

- Consulte resenhas de livros sobre

- Africanas Livres

- Africanidade

- Africanos

- Africanos Escravizados

- Africanos Livres

- Africanos Ocidentais

- Capitania de Sergipe

- Identidade Étnica

- Identidade Negra

- Província de Sergipe

- Consulte dossiês de artigos sobre

- Africanos

- Descendentes de Africanos

- Diáspora Africana

- Província de Sergipe

- Capitania de Sergipe

- Identidades Negras

- Identidades

Resenhista

Itamar Freitas é doutor em História (UFRGS) e em Educação (PUC-SP), professor do Departamento de Educação e do Mestrado Profissional em História, da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e do Programa de Pós-Graduação em Estudos Africanos, Povos Indígenas e Culturas Negras da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) e editor do blog Resenha Crítica. Publicou, entre outros trabalhos, Uma introdução ao método histórico (2021) e “Objetividade histórica no Manual de Teoria da História de Roberto Piragibe da Fonseca” (1903-1986) (2021). ID LATTES: http://lattes.cnpq.br/5606084251637102; ID ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0605-7214; Email: itamarfreitasufs@gmail.com.

Itamar Freitas é doutor em História (UFRGS) e em Educação (PUC-SP), professor do Departamento de Educação e do Mestrado Profissional em História, da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e do Programa de Pós-Graduação em Estudos Africanos, Povos Indígenas e Culturas Negras da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) e editor do blog Resenha Crítica. Publicou, entre outros trabalhos, Uma introdução ao método histórico (2021) e “Objetividade histórica no Manual de Teoria da História de Roberto Piragibe da Fonseca” (1903-1986) (2021). ID LATTES: http://lattes.cnpq.br/5606084251637102; ID ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0605-7214; Email: itamarfreitasufs@gmail.com.

Para citar esta resenha

SANTOS, Joceneide Cunha dos. Negras(os) da Guiné e de Angola: nações africanas, vivências e sociabilidades em Sergipe (1720 – 1835). Salvador: Editora da Ufba, 2021. Resenha de: FREITAS, Itamar. Identidades. Identidades. Crítica Historiográfica. Natal, v.3, n.12, jul./ago., 2023. Disponível em <https://www.criticahistoriografica.com.br/identidades-resenha-de-itamar-freitas-ufs-sobre-o-livro-negrasos-da-guine-e-de-angola-nacoes-africanas-vivencias-e-sociabilidades-em-sergipe-1720-1835-de-joceneide/>

© – Os autores que publicam em Crítica Historiográfica concordam com a distribuição, remixagem, adaptação e criação a partir dos seus textos, mesmo para fins comerciais, desde que lhe sejam garantidos os devidos créditos pelas criações originais. (CC BY-SA).